甘孜日報 2017年06月16日

歌舞展演。

游客向非遺傳承人學習阿西土陶制作工藝。

藏羌彝文化產業走廊展區展出的唐卡。

非遺傳承人制作藥泥面具。

展館內游人如織。

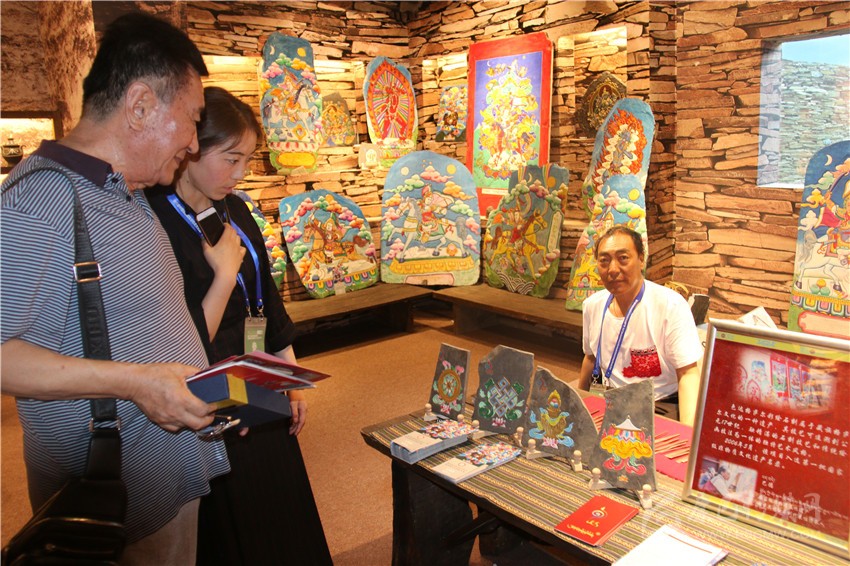

游人觀賞格薩爾彩繪石刻。

我州展館展出的南派中藏藥。

■本網記者 陳斌 文/圖

蓉城的風里散發著音樂的味道,舞者的衣襟攪動府南河的清流,展館的空間張揚著甘孜的神韻……6月10日至18日,第六屆中國成都國際非物質文化遺產節如約而至。隆重的開幕式、“燒腦”的國際論壇、傳統的表演藝術和民間節氣展演、國際非遺大展、非遺競技成果展、中國傳統表演藝術進社區和主題分會場活動、非遺傳播推廣等7大主體活動和9大分會場活動精彩紛呈。9天的時間里,來自國內外的眾多非遺項目匯聚國際非遺博覽園,一場歷史與文化的饕餮盛宴讓人陶醉。這是藝術的盛會,多場文藝演出和展覽、展示,眾多專業和業余文藝工作者參與,百花爭艷,流光溢彩,規模空前;這是人民的節日,數萬觀眾熱捧,各類活動免費、低票價接待,藝術水準卻沒降格,非遺節成了沒有圍墻的藝術舞臺。

我州非遺展館魅力十足

6月10日,適逢周末,記者進入總占地面積1780畝的國際非遺博覽園,看到了從四面八方涌向非遺博覽園的參觀人流,其中以家庭休閑的陣容最為普遍。走進國際非遺博覽園,處處可見天真爛漫的孩子在歡笑跑動。孩子們那一雙雙凝望著非遺傳承人現場表演的稚氣眼睛,成為國際非遺博覽園里最為動人的風景。

非遺博覽園的工作人員告訴記者,由文化部、四川省政府、聯合國教科文組織、中國聯合國教科文組織全國委員會主辦,成都市政府、中國非遺保護中心、四川省文化廳承辦,成都市文化廣電新聞出版局、青羊區人民政府、國際非物質文化遺產博覽園具體運作的第六屆成都國際非遺節吸引了很多中外貴賓。文化部部長雒樹剛和副部長項兆倫興致勃勃地參觀了中外非遺傳承人的現場表演,聆聽了非遺展覽的介紹。

“非遺節”開幕以來,我州非遺展館備受矚目。聯合國教科文組織官員,文化部副部長項兆倫、省政府副省長楊興平以及州委州政府領導紛紛前來參觀,并高度評價我州在非物質文化遺產傳承保護工作中取得的成績。

在嘉絨刺繡展區,中外嘉賓正圍著繡娘們問這問那。丹巴縣中路鄉非遺傳承人康高初正彎腰整理著各色繡線,不時摸著手邊的頭帕,向觀眾講解有關獨樹一幟的繡品制作流程。

康高初對記者說,我從小就向媽媽學習刺繡,丹巴頭帕是純手工制作。光是繡這些圖案,少則花費1個月的時間,大多數人要花費近2個月的時間。

據了解,嘉絨刺繡是當地婦女代代相傳的技藝,小女孩們從小就要跟著自己的母親學習,長大后嫁入婆家,又要跟著婆婆學。就算出去上學的女孩子,也要利用寒暑假的時間學習刺繡技藝。

“在我們那里,如果不會刺繡,會被別人看不起,如果刺繡技藝不精,會被別人取笑。”傳承嘉絨刺繡對丹巴人而言,是一種文化自覺行為。

展館的另一角,精美的格薩爾彩繪石刻藝術品讓觀眾駐足欣賞。年過五旬的非遺傳承人巴德從小跟著父親學習,從事彩繪石刻已有30多年了。巴德向記者介紹,格薩爾彩繪石刻不僅在色達縣和我州具有代表性,而且在全國格薩爾文化流傳地區也非常具有典型意義。其手工制作工藝較為復雜,一般包括采選石料、構圖、刻制、上色等工序。

幾天來,中外游客走進我州非遺展館,挑選手工藝品,請手工藝人現場制作,對手工藝品制作過程表現出了濃厚興趣。

“以前,我們對民族地區的手工藝品不是很了解,只是覺得新鮮好玩,現場感受制作流程后,我對藏民族悠久的歷史、源遠流長的傳統文化有了進一步的了解,甘孜州保護和傳承非遺文化做得非常不錯,令人敬佩。”觀眾王珂慶如是說。

近年來,隨著我州對非物質文化遺產保護與傳承的支持力度不斷加大,一些非物質文化遺產手工技藝不僅逐漸成為其發源地的“文化名片”,還在促進社會經濟發展,改善民生等方面發揮了重要作用。

我州非遺展演好戲連臺

漫步成都非遺博覽園,但見在一片熱鬧和繁華之中,參演的非遺傳承人面露喜悅,或專注亮出他們的技藝絕活,或耐心回答游客的提問,能夠到現場展示絕活,對他們來講,是一種榮譽。

本屆“非遺節”除了展示傳統工藝,也首次選取“傳統武術” “傳統民歌”等非遺項目進行競技。來自國內外的多支表演隊伍輪流上陣,一場場文藝演出不僅為觀眾帶來了驚喜,也展示了我國豐富多彩的非遺文化。

開幕式當天下午,我州石渠真達鍋莊隊的姑娘和小伙們用優美的舞姿,向觀眾展示了我州藏族舞蹈的精彩,也讓觀眾們深切體會到了藏族的歷史、人文以及風貌。

約一個小時的文藝展演,集中展現了我州非物質文化遺產的精髓,節目具有較高的觀賞性和藝術性;《家鄉》《七月的草原》《夏莫卡德》《康巴漢子》《巴塘弦子》等節目,抒發了藏家兒女幸福生活的喜悅心情。五彩繽紛的藏家服飾、形式多樣的表演、寓意豐富的演出內容,點燃了現場觀眾的熱情,大家不斷叫好喝彩,送上陣陣掌聲。

當身著盛裝的姑娘和小伙跳起真達鍋莊時,觀眾的情緒再次高漲起來,不少人不時用手機拍下這精彩的瞬間。“時而熱情奔放,時而柔情似水,這樣的舞蹈太美了,具有較強的視覺沖擊力。希望有機會到甘孜州親自感受當地的風土人情。”不少觀眾伸出大拇指高興地說道。

正值周末,我州的文藝展演吸引了眾多學生和攝影愛好者。“這些古老的藝術讓我們感到震撼,通過他們的表演,我看見了甘孜的‘美’。”來自西安的攝影愛好者胡全文表示,自己在成都定居多年,但從未到過甘孜州,這次展演讓他認識了甘孜。雅康高速通車后,他一定去甘孜州看看。

據了解,在此次國際非遺節上,我州以“傳承發展的生動實踐”為主題,布展非遺館,開展了非物質文化遺產保護成果展、非遺傳統手工技藝和生產性保護成果展、文化元素歌舞表演等活動,旨在讓觀眾了解民族手工技藝和民族歌舞藝術,激發更多的人對我州非物質文化遺產的興趣和熱情。

我州民族特色工藝品叫座又叫賣

作為第六屆國際非物質文化遺產節的重要活動之一,藏羌彝文化產業走廊展在成都非遺博覽園舉辦。展覽由文化部文化產業司和四川省文化廳主辦,貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海六省區文化廳協辦。

據了解,藏羌彝文化產業走廊圍繞文化旅游、演藝娛樂、工藝美術、文化創意四大重點領域的相關內容進行展示。展會旨在全面展示藏羌彝文化產業走廊建設成果,重點展示走廊區域豐厚的民族文化資源、傳統文化積淀以及在推動非遺生產性保護方面取得的成果,并為走廊區域的優質文化企業、項目及產品提供宣傳推廣、項目對接、產品交易、品牌培育等。

記者在現場看到,多位非遺傳承人借助聲光電、AR等新技術進行演示,立體直觀地展現了走廊區域文化產業項目在推動特色文化資源與科技融合方面的新趨勢。其中,我州展出的菩提珠、勉唐派唐卡、郎卡杰唐卡等民族特色工藝產品,都給觀眾留下了深刻印象。

在藏羌彝文化產業走廊展區,我州非遺傳承人楊宏現場為觀眾展示了郎卡杰唐卡繪畫技藝。據楊宏介紹,該派作品從花草樹木的枝葉,到山水房屋、飛禽走獸、人物器具的遠近距離和明暗關系,都彰顯了三維立體的空間效果。

過去,郎卡杰唐卡曾一度面臨過失傳的困境,2007年,爐霍縣成立了繪畫藝術協會,進行唐卡繪畫人才培養和市場化運作。協會免費培養年輕人。學生們學成后,可以與協會所屬公司簽約,也可以從事專職畫師。“此前到昆明、成都、深圳、上海等地從事唐卡專職畫師的學生,一年收入能達到15萬元。”楊宏告訴記者,協會成立后的市場化運作不僅讓古老藝術更好傳承,還解決了當地困難家庭子女的就業問題。“我們還招收了不少殘疾學生,不僅免費學畫唐卡,吃住都不要錢,他們學成以后,自己有一門手藝,可以自食其力。”

“通過展覽,我們要讓更多人欣賞和學習郎卡杰唐卡。”楊宏向記者介紹,此次展覽集中展示了郎卡杰唐卡非凡的藝術價值,有利于促進郎卡杰唐卡藝術百年歷史的傳承,進一步保護非物質文化遺產;拓展唐卡市場,開拓爐霍文化產業發展道路,引導貧困地區發展多元生產方式,助推文旅產業融合發展。

近年來,藏羌彝文化產業走廊建設取得了積極進展,在弘揚優秀文化、推動特色文化資源開發與保護、拉動經濟發展、帶動就業創業、促進民族地區和諧穩定等方面發揮了重要作用。