——德格縣加力實施“六大戰略”紀實

打滾鄉通村硬化路。

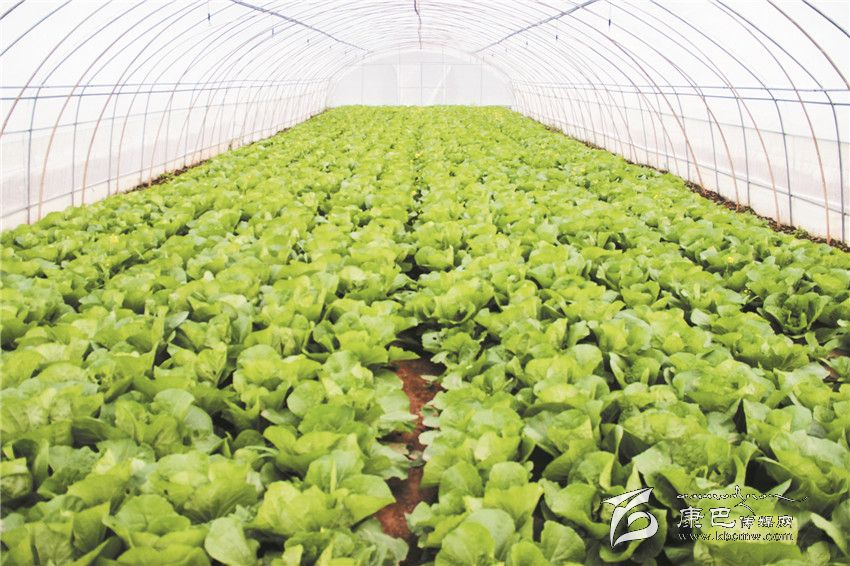

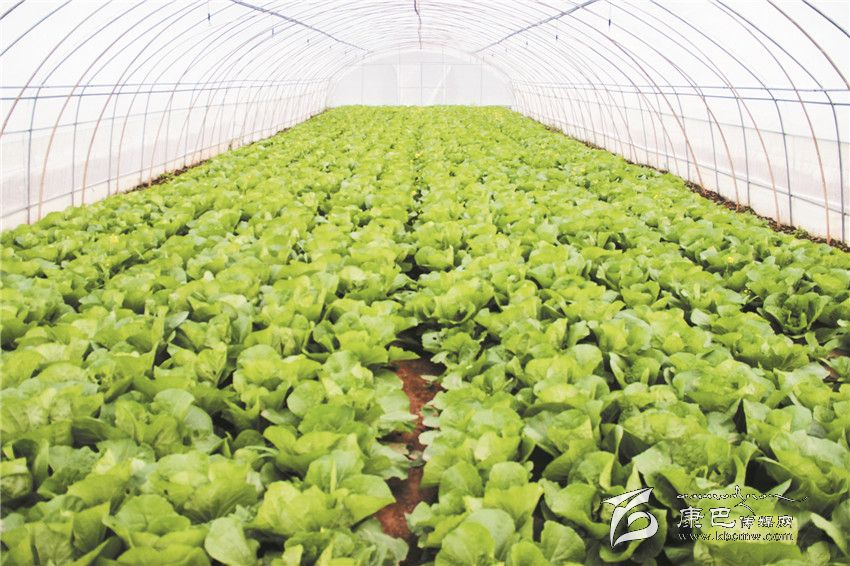

溫拖鄉溫拖村蔬菜大棚里的蔬菜長勢喜人。

藏漢雙語法治巡回宣講團在馬尼寺開展“法律進寺廟”活動。

發放太陽能一體機。

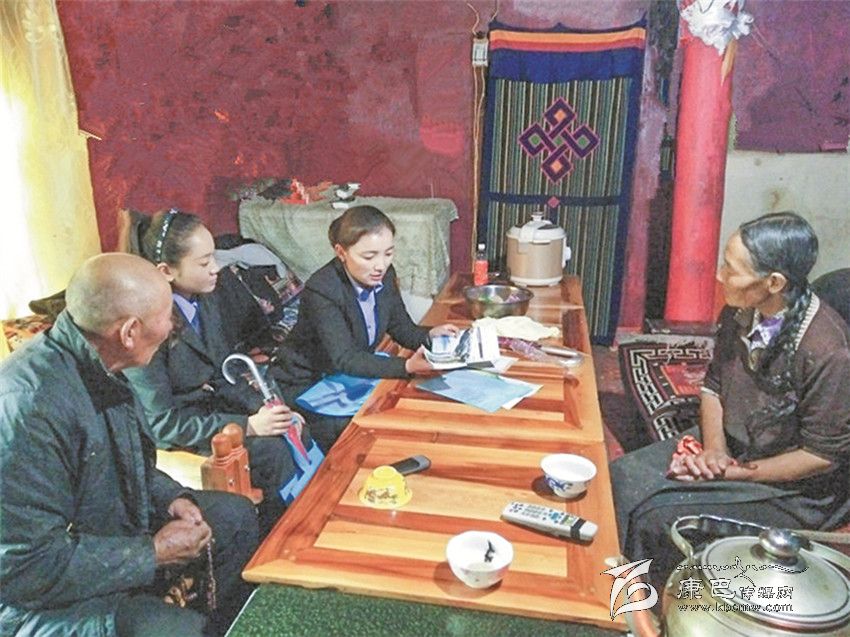

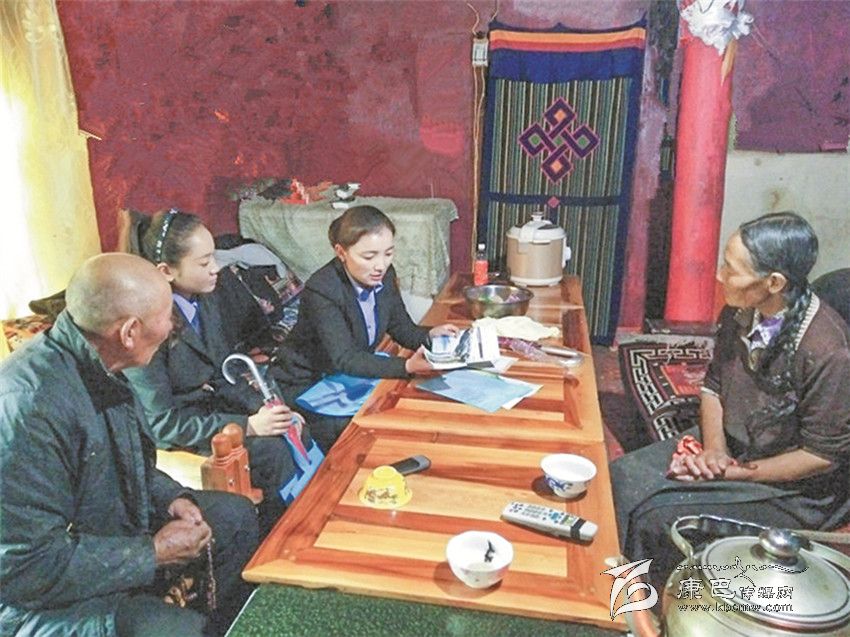

縣司法局宣講員創新開展“法律進家庭活動”。

縣司法局藏漢雙語法制文藝宣講團送法、送文藝下鄉。

■ 董正山 松吉澤里 文/圖

德格縣是全國扶貧重點縣。全縣認定貧困村102個,占全縣總行政村60%,貧困戶5120戶,貧困人口19086人,占全縣總人口22%,占全州貧困人口10%,且分散分布。為實現2020年與全國同步建成小康社會,德格縣各級干部緊緊圍繞“一年有新變化、三年中變化、五年大變化”目標,切實把思想和行動統一到州委實施“六大戰略”的決策部署上,以“慢不得”的緊迫感、“坐不住”的責任感和“放不下”的使命感,強力推進“六大戰略”實施,貧困縣出現了擺脫貧困的“起跳點”。

產業扶貧帶來的“連鎖反應”

作為脫貧攻堅重點縣,德格縣不斷完善創新有效的精準扶貧模式,整合各方資源力促包括產業扶貧在內的扶貧開發,多渠道引導貧困戶脫貧致富。

筆者從縣脫貧攻堅辦了解到,當地扎實開展精準扶貧建檔立卡工作,加大對貧困村、貧困戶、貧困人口的幫扶力度。按照“因村制宜,因勢利導,宜養則養,宜種則種”思路,重點實施大棚蔬菜種植、藏豬養殖、中藏藥材培育和手工藝園區建設等產業化扶貧示范項目。

去年,溫拖鄉在全縣率先確定了以“大棚蔬菜”為先驅的種植基地建設計劃,組建專業合作社,當地原有的幾十畝蔬菜種植面積迅速擴大,銷售渠道穩定,241戶有勞動能力的貧困戶中有100戶加入合作社,形成了以“溫拖”為品牌的集體商標。

鄉黨委書記多吉說,現在每個農戶都有相對固定的采購商。為防范滯銷風險,該鄉積極與全縣各學校、佛學院和寺廟等聯系,簽訂“溫拖”大棚蔬菜批發合同,設定了兜底收購價。

“大棚蔬菜”扶貧在德格迅速得到復制,目前全縣已形成了無公害蔬菜、中藏藥種植、高原牦牛養殖、藏豬養殖四個產業帶和33個農民種養專業合作社。

從一家一戶的個體種養到組織化大生產,農牧區產業形態的改變為德格縣帶來了一系列“連鎖反應”。

采訪中,縣委常委、常務副縣長銀小東告訴筆者:“聯產承包之后,農牧民從公社人變成個體人,政府和群眾之間的聯系變得松散;現在有了共同事業后又重新聚攏了,合作社已經成為政府上傳下達、匯集民意的重要渠道。”

從不相往來到經常碰頭,“單打獨斗式”的農牧區已經再度成為高度組織化的鄉村。“產業變了,觀念變了,組織方式也變了。”銀小東說,瞄準精準脫貧目標,狠抓產業發展,德格脫貧攻堅已走上了“快車道”。

精準脫貧中的“德格特色”

在雀兒山以東片區,一些鄉鎮重點發展“一村一品”專業村和特色種植養殖專業戶,以產業帶動脫貧。

目前,德格縣已發現中藏藥500種,建立藥材種植基地5個,擁有藏藥制劑品種400種,建成麥宿連片手工藝園區, 20個摘帽村實現“一村一品”,“兩翼、兩廊、兩帶、兩核、四片”產業空間布局初步成形,農牧區社會生態變革、改造的勢頭明顯,具有德格特色的精準脫貧路徑正趨顯現。

在制度設計上,德格精準脫貧結合全州“六大戰略”,注重基礎設施建設、優勢產業帶布局與農牧區產業扶貧的相互配合,為脫貧積蓄了資源性力量。以馬尼干戈鎮為例,除了原有的國道317線,周邊還修通了省道217線,今年格薩爾機場實現了開工,“幸福美麗新村”建設也不斷完善,玉隆拉措景區開發也不斷推進。“基于基礎條件的統籌,更加注重融入區域大戰略,積蓄區域性脫貧‘整體動能’,讓貧困農村具備了脫貧奔康的條件。”縣政府副縣長李洪俊如是說。

注重因地制宜連片規劃,以特色產業集群為龍頭打造脫貧“跳起點”。銀小東說,溫拖鄉之所以能走在全縣精準扶貧前列,是因為大棚蔬菜、藏豬規模化生產給當地群眾帶來了脫貧的“第一桶金”,并實現了滾動發展。目前,在產業示范的帶動下,該鄉大范圍推行了“公司+基地+合作社+農牧戶”模式。“這一鏈條上包括農牧民、合作社、企業在內的每一環節都能獲利。這種共贏的利益鏈,讓貧困農村有力脫貧‘起跳點’。”他表示,德格前期的扶貧瞄準解決貧困人口的生產、生活問題,那么,新時期德格精準脫貧則是更加關注可持續發展,系統性破解致貧因子,一番精準施策,不僅扶到了點上,而且更扶到了根上。

“通過黨員干部‘結對幫扶’讓貧困群眾‘思想脫貧’是關鍵。”縣人大常委會主任吳忠貴說,目前德格縣正出臺相應激勵機制,增強黨員干部主動幫扶的積極性,推動他們幫助精準脫貧群眾聯系外出務工、開拓視野、接受教育,實現“思想脫貧”。

四郎群培是龔埡鄉2016年“摘帽”村康公村的村民,去年龔埡鄉進行貧困復查,通過建檔立卡,被確認為“因病返貧”家庭。為實施扶貧到戶,龔埡鄉康公村“第一書記”戴川組建龔埡鄉種植養殖專業合作社,建立起大棚蔬菜種植基地和藏豬養殖基地,幫助四郎群培聯系藏豬豬仔,今年初,50頭藏豬仔在四郎群培的養殖基地里“安家”,現在藏豬數量已達到100多頭。

據四郎群培介紹,藏豬仔購置費是通過合作社先行墊付的,并且這個合作社指導防疫工作,預定回購藏豬。四郎群培說:“今年的100多頭藏豬,已經預定80多頭了,除去其它開支,今年預計收益在7萬元,差不多能把外債都還上,明年或能甩掉窮帽子。”

龔埡鄉來格村也是鄉種植養殖專業合作社的幫扶對象。鄉種植養殖專業合作社負責人朗雪風介紹,去年以來,合作社在全鄉11個行政村共幫扶貧困戶50多戶;龔埡村在合作社的幫扶下建起了距離縣城最近的蔬菜大棚基地和中藏藥材種植基地,土豆玉米菜品套種,簡單粗加工,產品除了在本縣銷售外,還銷往西藏江達等地,產品供不應求,有效帶動了周邊貧困農民就業。

52歲的擁西是貧困戶,在合作社的藏豬養殖基地打工,每天80元的收入,她感到十分滿足。現在這個合作社吸納120戶入社,用工100多人,其中貧困戶53戶。

依法治縣夯實脫貧奔康根基

德格縣堅持以法治化建設夯實脫貧奔康基礎,全力推進“依法治縣”戰略,積極營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的法治環境。

縣委政法委書記達瓦納布表示,填補短板遵循問題導向、效果導向。“奔著問題去解決,向著實效去努力,要把問題導向和效果導向貫穿法治建設全過程。”

自實施“法治德格”建設以來,該縣始終把握問題導向,堅持什么問題突出就重點解決什么問題、哪里問題復雜就集中整治哪里。達瓦納布說:“法治德格建設事關群眾切身利益,最需要做什么,最亟待改變什么,群眾最有發言權。”

今年起,德格縣在城區建設基礎上,以鄉鎮所在地、行政村(牧民定居點)、重點寺廟為區劃單元,設置26個網格化管理分中心,劃分網格203個,配備兼職網格員203人,并對符合網格化建設條件的10個鄉鎮先行啟動,配備設備,開通社區E通帳號94個、PC帳號9個,清理PC帳號3個,累計錄入基礎數據3萬余條,處理相關事件900余件,提高了人民群眾安全感指標系數,切實讓人民群眾在法治德格建設中更多的感受到法制帶來的“安全”。

百姓從有事找政府轉變為有事找法律、從出門靠老鄉轉變為出門靠法律,德格的這一變化,離不開法律服務的加強和法律顧問制度的嚴格執行。“歷年聘請法律顧問,建立法律圖書室,培育法律明白人,法律服務隊下沉,法律讀書不再單一枯燥。”阿須鎮磨勒村一位村民告訴筆者。目前,德格縣“藏漢雙語法制宣講團”已深入3個片區15個鄉鎮58個行政村、7所小學和19座寺廟開展法制宣傳大會,發放訴訟“明白卡”1000余張、宣傳資料1.7萬余份、法宣制品7000余份、法治短信1萬余條。

此外,德格組織開展制訂(修訂)和實施村規民約、社區公約活動,全縣171個行政村(社區)已有90%以上完成制訂(修訂)任務,發揮了社會規范在約束社會行為、化解矛盾糾紛、解決實際問題中的積極作用。

城鄉提升換來的“美麗顏值”

德格縣曾是有名的“臟亂差”大縣。當地狗多、垃圾多、違章建設多,紛爭不斷。縣城不大,到處是垃圾,狗患嚴重。老百姓戲稱“狗比人多”。

去掉“遮羞墻”。當地一些干部說,過去城鄉環境綜合治理容易流于形式,建起“遮羞墻”遮住了“臟胸膛”,耗費巨大,但問題并未得到根本解決。為打消群眾顧慮,降低整治成本,德格縣堅持“做強縣城、做優鄉鎮、做美村寨”,不定硬指標和任務,不設定完成時限。從去年起,全面啟動縣城改造治理工作。

黨員干部帶頭以上率下,包鄉(鎮)、村干部利用周末節假日等時間,開展義務勞動。每個鄉鎮都有縣級重點村和鄉鎮自選村,定期組織評比,現場打分排名。微信群里,大家發照片、曬進度,不同鄉鎮、村之間互相競爭、暗自較勁。

“德格拆除違章建筑5000多平米,整治流浪狗1.4萬只,處罰亂倒亂扔者210人次,按常理社會更不穩定,但事實恰恰相反。”新任縣委書記嘎絨擁忠說,公平是社會穩定的基石,實施“城鄉提升”戰略,在治違過程中,德格縣堅持“有權有勢”和“無權無勢”一樣看待,“名人富人”和“平頭百姓”一樣處理。在縣城風貌改造伊始就要求黨員干部的違建必須先拆、先改,共查實處理干部違建5起。政府公平公正的處置在百姓心中樹起了公信力,風貌改造和整治違章建筑沒有出現復議,沒有引起一起集體上訪,違建自拆率由開始的“不動”轉變為了現在的“自覺”。

“我們以‘做強縣城’為目標,強化組織領導,積極開展高空作業、外圍腳手架固定安全知識教育,對縣城建筑物分區標號、分類改造,組建技術專班全程跟蹤指導,定期分析總結解決存在的問題,適時回訪督查風貌改造進度、質量,抓實縣城風貌改造,助推‘城鄉提升’。截至目前,德格縣城風貌改造完成投資2600萬元,累計完成15棟大樓整體風貌改造。”德格縣人民政府副縣長李杜機說,今年還將整合1138.5萬元扶貧資金,著眼民族特色,圍繞“做美村寨”要求,將新建村級活動室打造成“最美藏房”,將村級衛生室、村級文化室與村級活動室融為一體進行打捆建設,多位一體新建村級活動室9個、改造升級村級活動室11個。

交通先行讓群眾出行更便捷

德格縣地處四縣交界處,群眾居住地分散,很多自然村地處偏遠,交通閉塞,基礎設施薄弱。“十二五”末,德格縣絕大部分村道路還沒有硬化。群眾出行難、產業發展難、與外界接軌更難,讓身居深山的德格人飽嘗“行路難”的艱辛。

“大家都知道要致富先修路的道理,但一旦涉及征地修路時,大家都想要點補償款。”德格縣農村公路建設協調辦負責人降擁赤乃說,如果征地不順利,那么致富路就無從談起。

為此,德格縣新一輪“交通三年攻堅”啟動后,降擁赤乃積極動員各鄉鎮黨委政府,對群眾進行逐戶宣傳協調。“現在路通過了,村民只要1個多小時就可以到縣城,賣手工藝制品方便多了。”降擁赤乃說,以前交通不便,為了把自己親手制作的黑陶制品拿到城里賣,只能先人背馬馱將黑陶運至崗白路,再把黑陶運往縣城。

德格縣委副書記、縣長黃杰表示,為進一步改善貧困地區群眾生產生活水平,德格積極整合各類資金投入,加大農村基礎設施建設,著力解決群眾行路難、飲水難、入學難、看病難、用電難、通訊難和住房難等民生問題。

“以前我們村到鄉上需要約3個小時,現在30分鐘就可以了,物資外運和內運容易多了。”德格縣八幫鄉阿木拉村干部尼瑪說。筆者在阿木拉村的崇山峻嶺間,看到很多村級道路從山腳到山頂,把各村和各個組連接起來。雖然修建成本不低,但方便了當地群眾出行,開始了特色種養。除了家家戶戶都養殖牦牛,村里還建起了蔬菜示范基地,第一季已基本成熟,這給村民們帶來了脫貧致富的新希望。

阿木拉村的改變并非特例。在德格,得益于各級投入和群眾積極投工投勞,以通村硬化路為骨架的路網日漸完善,許多山高路遠的貧困村逐漸通了公路。

“近年來,按照省州統一安排部署,德格縣啟動“交通先行”戰略至今,已完成全縣26個鄉鎮中的通鄉通暢公路9條、171個行政村中的通村通達公路154條和通村通暢公路8條。”縣政府副縣長李洪俊說,狠抓農村公路建設,已經累計投資3.4億元新建通鄉、通村通達及通村通暢公路1783公里,基本實現“鄉鄉通油路”的道路交通格局,農村公路條件顯著改善,極大地改善了農村交通運輸條件和農牧民生產生活條件。

據縣交通運輸局介紹,今年,德格還將實施村道硬化100.1公里,新建橋梁24座(總長289米),道路硬化6公里;根據實際情況,采取“順建型、倒建型、聯建型、通建型”四種方式建設(順建指對集中區域順村道建設入戶路,倒建型指對非集中偏僻區域的群眾實行從房屋到院墻進行倒建,聯建型指對在貧困村混居的非貧困村群眾入戶道路一并建設,通建型指對較為偏遠分散“吊角戶”難以建設的以土路建設解決通行問題)建設聯戶路戶道91580米。

綠色發展讓百姓走上致富路

“木頭財政”結束后,德格縣鼓勵山村植樹造林實現經濟效益、生態效益雙豐收。

“現在種植俄色茶的地方,一年前還都是漫山遍野的荊棘、野草,荒了幾十年,沒任何經濟效益。”縣環境保護和林業局局長敖良忠說,德格全縣濕地保有量28338公頃,森林保有量377617.064公頃,耕地保有量43905畝,自然保護區保有量達601.93平方公里。

按照全州“山頂戴帽子,山腰掙票子,山下飽肚子”的生態文明戰略總體要求,德格縣加快山植樹、路種花(草)、河變湖生態建設步伐,主要以精準扶貧、脫貧摘帽為區域,因地制宜在雀兒山以西規劃林業產業(雪域俄色茶)2.2萬畝;以國道317線、省道217線為重點規劃路種花(草)320公里;在雀兒山以東高原生態區規劃防沙治沙、植被恢復、鄉村、美麗新村建設等綠化項目3萬畝;加快自然保護區和濕地保護,計劃在八幫溝、麥宿溝森林植被好的區域擬建森林公園一個,在窩公鄉境內擬建濕地公園一個。

德格縣整合林業、扶貧、國土、水務、農牧等部門涉農資金,實施獎補機制。國有中幼林撫育1萬畝,建設俄色茶原料林基地0.2萬畝,實施國道317線縣城到更慶鎮八一村段綠化6公里,實施國道317線俄崗路德格段地質環境恢復、綠化等恢復治理項目、恢復綠化面積26.25畝,土地沙化治理7750畝,牧草良種補貼16.4萬畝,禁牧補助400萬畝、草畜平衡獎勵356萬畝,滅鼠10萬畝、滅蟲20萬畝。

據了解,德格縣生態文明建設“十三五”規劃項目21個,總投入資金達37714萬元。

金融扶貧增強“造血”功能

發展農村金融是以市場化手段扶貧的有效方法。中央提出精準扶貧,重點是變“輸血”為“造血”。農牧戶小額貸款就是為發展生產,隨著生產規模的擴大,收入不斷提高。

德格縣近年來累計發放牧民定居專項貸款1020戶1821萬元,發放下崗再就業貸款10戶44萬元,發放車輛無牌無證貸款127戶254萬元,婦女小額擔保貸款59戶400萬元,充分發揮了“聯系農民的金融紐帶”作用和經濟發展助推器的作用。

有的農牧戶距離鄉鎮15公里,騎摩托來回一趟要20元汽油錢。然而,為及時給偏遠農牧戶發放貸款,農行德格縣小額信貸部卻采取送信貸進鄉村的方式,最大限度節省農牧戶開支。

給農牧民放貸關鍵時刻幫急幫窮。德格縣竹慶鎮協慶村村民扎西多加因兩個小孩生病而返貧。聽說扎西多加勤勞肯干,德格縣信用聯社定時定點流動服務對主動登門,扎西多加先后3次貸款擴大養殖規模,金額從5千元增長到2萬元。如今,扎西多加不僅還了10多萬元的醫藥費,生活明顯改善。2015年汛期雅礱江旁大批牧民戶損失慘重,農信社災后緊急為牧民戶成批發放貸款恢復生產。

“加速經濟培育和成長。”縣政府副縣長李杜機說,農業銀行德格縣儲蓄所的小額貸款大力支持農牧業生產大戶、專業合作社等,助推農村經濟成長作用顯著。

推動新型城鎮化與高原農牧業現代化協調發展。農村金融及時跟進新型城鎮化出現的市場需求,在推動小城鎮建設、推進農村創業、吸納農牧民就業等領域越來越重要。去年,德格縣域各金融機構代理新型農村養老保險,發放惠農卡9240張、社保卡31674張、IC卡19781張,開通助農取款服務點74個,覆蓋67個行政村,覆蓋率達39%;金穗智付通實現了小額取現及銀行卡轉賬業務,累計取現筆數為2821筆,取現金額為143萬元;累計轉賬筆數為11756筆,轉賬金額達17056萬元。

今年,該縣財政、扶貧和移民等單位與中國農業銀行德格支行、德格信用聯社簽訂財政風險補償基金擔保貧困戶貸款合作協議,加力對貧困戶實行小額貸款。

協力攻堅凝聚強大力量

就業具有帶動脫貧示范引領作用,能夠有效遏制返貧。德格縣在脫貧攻堅戰中,緊扣“六大戰略”,引導群眾自主創業,不斷拓寬致富門路。

“我們已經組建3個工作專班,深入20個“摘帽”貧困村715戶貧困家庭進行適齡勞動和培訓意愿摸底調查,核實適齡勞動者1237人,有意愿參加民居接待、餐飲服務、養殖、蔬菜大棚種植和唐卡繪畫等培訓600人。”縣人力資源和社會保障局局長李敏說,依托省就業管理信息系統,德格建立起了動態的就業扶貧信息管理平臺,基本實現了就業扶貧對象“精準識別、精準幫扶、精準管理”和動態管理。

將就業技能培訓、創業培訓、品牌培訓、農牧民實用技術培訓、勞動力轉移就業技能培訓等相關部門技能培訓項目進行有效整合,統一為脫貧攻堅技能培訓。2016年,德格計劃集中對422名精準脫貧對象進行機修、農產品加工、電子商務、餐飲、縫紉、畜牧、大棚種植、木工、建筑等實用技能培訓,引導脫貧對象自力更生,掌握致富技能。

據了解,今年德格將4家企業納入享受穩定崗位補貼范圍,建立200萬元風險基金,新增公益性崗位80個,加大失業保險宣傳和征收工作,目前累計參加失業保險2075人繳費94.2萬元。

“在推進生態文明建設進程中,我們促進全域旅游加快發展。”縣政府副縣長王永平說,圍繞建設最美景觀大道相關要求,循序啟動各村旅游標示標牌建設,完善(新建)游客接待中心,加力發展民居接待、溫泉開發、民族文化,不斷深化文旅資源優勢,以旅帶民脫貧、以游帶民致富。

筆者從縣文化旅游局了解到,德格縣成立全域旅游發展領導小組,把發展“民居接待”作為加快推動全縣全域旅游發展的重要載體,推出“民居接待”扶持政策,在建筑物外部裝飾上體現德格獨特建筑風格,從餐飲風格上傳承并延續了民族習俗,使游客深度體驗藏民族傳統習俗。

同時,德格縣今年計劃新建(改造)10千伏線路4.7公里、低壓線路22.8公里,新建配電變臺3座,合計容量0.15兆千伏安,解決貧困人口279人58戶;擬完成康公、馬尼干戈、年古、錯通等11個村寬帶建設,解決2個貧困村有線寬帶及剩余9個貧困村的無限寬帶覆蓋;投入700余萬元,建設32個村村通站點,安裝機柜發放機頂盒500臺,基本實現廣播電視全覆蓋;強化安全飲水,計劃投資5741萬元,對農村安全飲水工程鞏固提升,徹底解決5.32萬人飲水入戶問題。

……

“六大戰略”的精準實施,不僅點燃了德格干部群眾的火熱激情,而且煥發出了攻堅破難的頑強斗志。伴著實施“六大戰略”的鏗鏘腳步,扶貧之花正在善地德格絢麗綻放。